一、詳細介紹

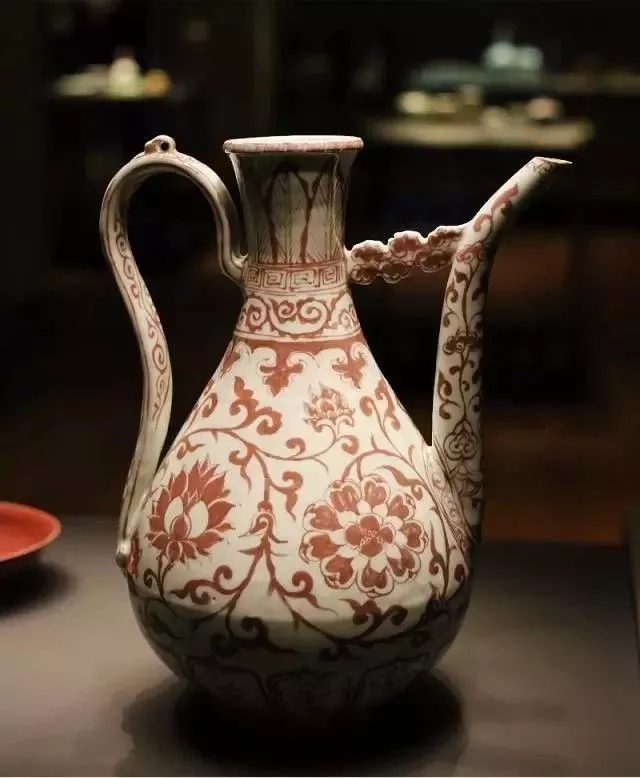

明代釉裏紅纏枝花卉紋執壺(以明洪武時期為典型代表)為明代宮廷御用瓷器,部分珍品現藏北京故宮博物院等機構。

- 造型:整體呈「玉壺春瓶式」,有唇口、細頸、斜肩、碩腹、圈足;一側設彎曲細長的壺流,以雲板形飾件與壺身相連(增強穩定性且具裝飾性);另一側置曲柄,連接頸腹之間,柄上端帶小系(部分帶蓋,蓋紐多為蓮苞式,還以細鏈與柄相連,方便固定壺蓋)。

- 紋飾:採用「分層裝飾」手法,打破元代紋飾繁密的特點,佈局更疏朗。核心紋飾為纏枝花卉(牡丹、菊花、梔子花、靈芝等),同時搭配回紋、焦葉紋、卷草紋、變形蓮瓣紋等輔助紋飾。例如:唇口繪回紋,頸部分層飾焦葉紋、回紋、纏枝靈芝紋,腹部滿繪纏枝牡丹紋,壺流、壺柄遍佈纏枝花卉,近足處為變形蓮瓣紋,足外牆繪卷草紋。

- 時代特徵:洪武時期釉裏紅瓷器多為大盤、大碗、大罐、執壺等大件器物,紋飾以纏枝、折枝、串枝花卉為主,也有松竹梅、龍鳳等題材;此時期釉裏紅發色常「紅中偏灰黑」,而精品(如部分館藏執壺)發色鮮豔純正,極為難得。

二、工藝特點

釉裏紅是釉下彩瓷工藝,創燒於元代景德鎮,明代洪武時期工藝進一步發展:

- 製作流程:以銅元素為呈色劑,在白瓷胎表面繪製紋飾,再罩一層無色透明釉,最後入窯,在約 1300℃的高溫還原焰氣氛中一次燒成。

- 工藝難點:銅紅彩料化學性質極不穩定,對窯溫、還原氣氛的控制要求極高 —— 火候不足,氧化銅無法充分還原,易出現「飛紅」(紅色暈散)、褪色、線條模糊等問題;氣氛不當,又會導致釉面流淌。因此有「千窯難得一寶,十窯九不成」的說法,成品率極低,更顯珍貴。

三、歷屆拍賣會成交記錄

明代洪武釉裏紅瓷器因工藝難度與歷史價值,在拍賣市場長期備受追捧,成交價格屢創新高:

- 2007 年:倫敦蘇富比拍賣「明洪武釉裏紅纏枝牡丹紋執壺」(高 33.5 厘米),成交價為68,750 英鎊(當時約合百萬元級人民幣)。

- 2013 年 6 月 23 日:一件「明洪武釉裏紅纏枝蓮紋執壺」,以3220 萬元人民幣成交。

聯繫人:澳门多禄溙MI-刘

Tel/Whats app:+852 84835304

LINE: l53277853

email: liu520123a@gmail.com