一、詳細介紹

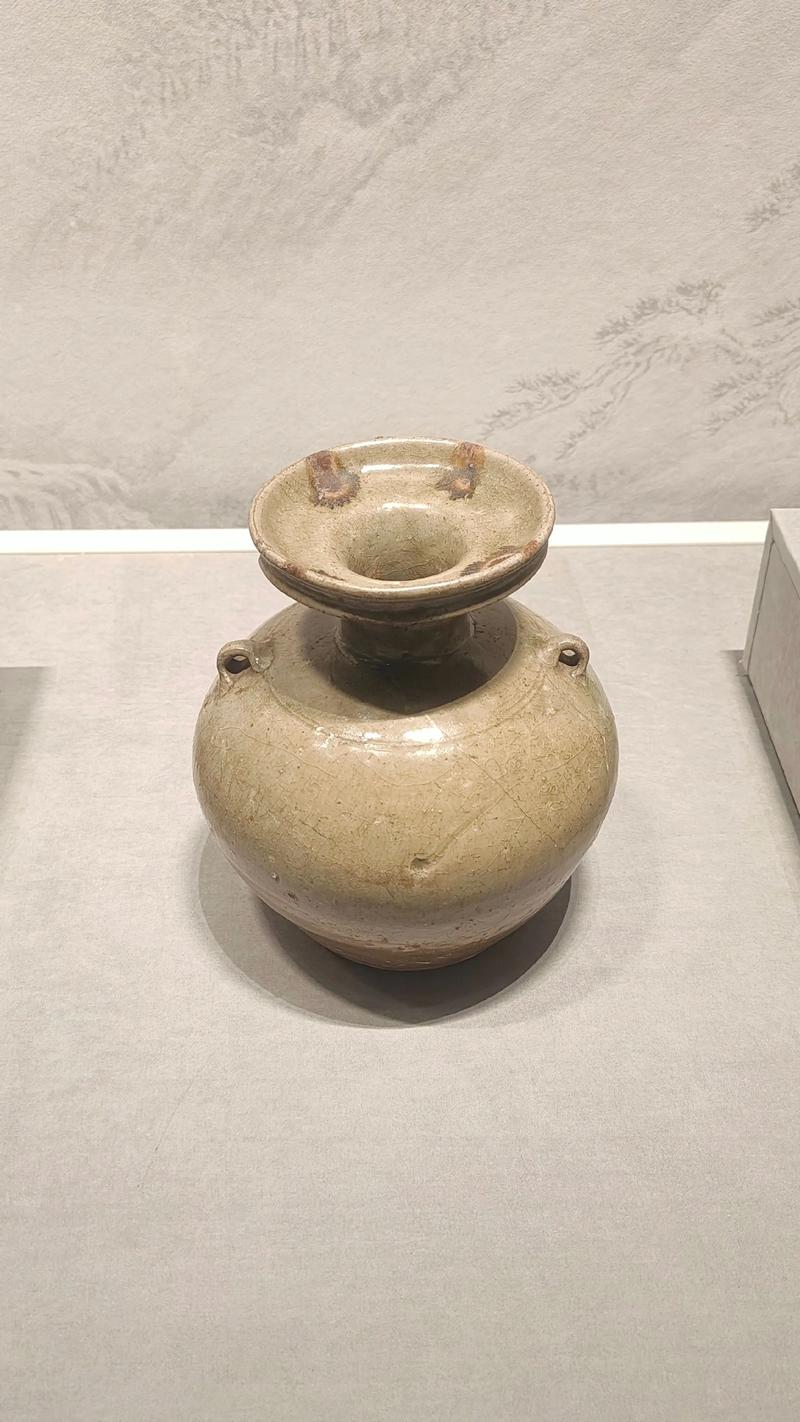

青釉點褐彩盤口壺是 ** 魏晉南北朝(尤其東晉時期)** 南方青瓷的典型器物,廣泛應用於當時日常與貴族生活場景。

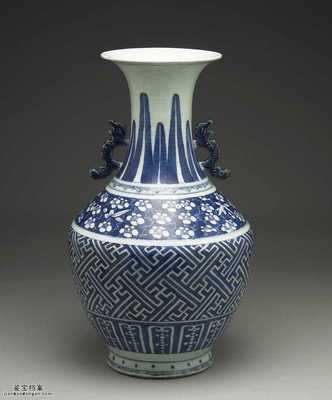

- 器型特徵:常見「盤口、束頸、豐肩、斂腹、平底」造型,肩部多設雙系或多系(如橋形耳、獸面銜環鋪首等,方便系繩攜帶)。例如,平和縣博物館收藏的東晉青釉褐彩雙系瓷盤口壺(國家三級文物),口徑 13 厘米、底足 10 厘米、高 23 厘米,盤口沿、橋形耳、獸面銜環處均點飾褐彩,還搭配弦紋裝飾,胎釉結合緊密,是兩晉青瓷的標準器型。

- 裝飾與文化背景:西晉晚期,浙江越窯、甌窯等南方窯口率先嘗試「點褐彩」裝飾青瓷,東晉時該技法廣泛流行。當時北方長期戰亂,大量人口南遷推動南方制瓷技術發展,這類壺正是東晉時期閩南、浙江等地制瓷技術成熟的體現。

- 典型館藏:溫州博物館藏有東晉甌窯青釉點彩瓷盤口壺,通高 31.8 厘米,口沿有四組「三點一組」的褐彩,肩部也飾有一周褐彩;胎體呈灰白色、緻密堅硬,釉面帶有細小開片,整體古樸雅致。

二、工藝特點

青釉點褐彩盤口壺的工藝,反映了魏晉南北朝制瓷的高超水平:

- 原料與呈色:青瓷胎中氧化鐵含量在 2.5% 以內,褐彩以氧化鐵為呈色劑;釉料採用石灰釉,釉色(青、黃、綠等)受氧化鐵含量直接影響。

- 成型與裝飾:

- 成型:以輪制為核心工藝,保障器型整規、胎體厚薄均勻;肩部的系、獸首等部件,通過模印、捏塑後粘結成型,後期還發展出修坯技術(從平底逐漸向圈足過渡)。

- 裝飾:先在胎體上塗點含氧化鐵的褐彩,再罩一層青釉,最後入窯經1120 – 1310℃高溫還原焰燒成。褐斑排列或隨意、或有規律,打破了青瓷「單色釉」的單調感,是早期釉下彩工藝的探索,為後世青花、釉裡紅等彩瓷發展奠定基礎。

- 燒制技術:兩晉時期採用「分段燒成」技術,窯頂增設投柴孔;南朝燒成溫度進一步提升,部分大件盤口壺(如盤口瓶)需分段拉坯後粘結,工藝複雜,也印證當時燒造大件瓷器的技術已趨成熟。

三、歷屆拍賣會成交記錄

魏晉南北朝青釉點褐彩盤口壺存世稀少,精品多藏於博物館,拍賣市場流通的多為同類風格(如東晉、南朝點褐彩青瓷)或同窯口器物,成交價受器型完整度、工藝水平、窯口(如越窯、甌窯)等因素影響:

- 同類東晉越窯青釉點彩雞首壺(高 22 厘米),在多禄溙 2022 年春季拍賣會成交價為651.5 萬元。

- 元代龍泉點褐彩盤(直徑 16 厘米),在北京保利拍賣十五周年慶典拍賣會成交價達897.5 萬元(雖為元代,卻反映「點褐彩」工藝的市場高價值)。

聯繫人:澳门多禄溙MI-刘

Tel/Whats app:+852 84835304

LINE: l53277853

email: liu520123a@gmail.com