一、詳細介紹

明洪武釉裡紅松竹梅紋帶蓋梅瓶為明代洪武年間(1368—1398 年)官窯御用瓷,1957 年出土於江蘇省江寧縣東善橋響龍山地區,是明成祖朱棣之女安成公主的陪葬品,現藏於南京博物院。它是現存唯一完整的明洪武釉裡紅帶蓋梅瓶,1993 年被中國國家文物局列為一級文物,為南京博物院「鎮院之寶」。

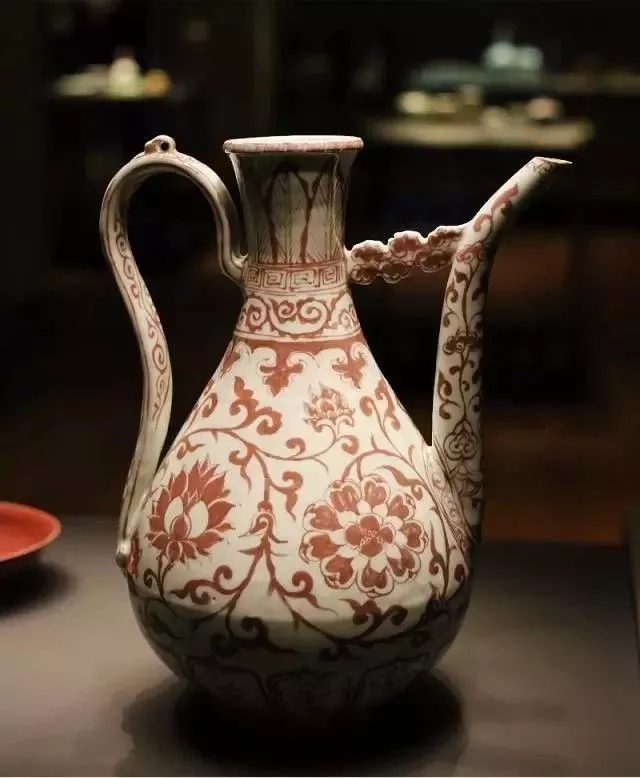

- 器型規格:通高 41.6(或 41.7)厘米,口徑 6.4 厘米,足徑 13.5 厘米;瓶身高 35.8 厘米,腹深 35.3 厘米,最大腹徑 68.4 厘米。整體造型為小口、短頸、溜肩,肩以下逐漸收斂,淺足沙底;蓋作鐘形,飾火焰形鈕,器型修長優美,兼具實用與陳設價值。

- 紋飾佈局:瓶身以弦紋分隔為七組圖案,層次豐富且和諧:頸部繪蕉葉紋,肩部飾如意雲、卷草、纏枝菊花紋,腹部主題為「歲寒三友」(松、竹、梅),並襯以芭蕉、山石、花卉;其下繪波濤海水紋,脛部飾仰蓮紋。蓋為「紅地白花」,滿繪牡丹紋,與瓶身紋飾相呼應。

- 藝術特點:雖因洪武早期工藝限制,釉裡紅發色略偏黑灰,但整體線條清晰精緻,「歲寒三友」象徵高潔品格,與輔助紋飾(海水、仰蓮等)結合,既體現皇家禮制的莊重,又蘊含文人審美情趣,瑕不掩瑜。

二、工藝特點

釉裡紅工藝屬於釉下彩裝飾,核心技術與難點如下:

- 呈色原理:以含銅化合物為彩料,在瓷胎表面繪製圖案後,罩透明釉,於1350℃以上的高溫還原焰氣氛中一次燒成。

- 燒造難點:銅紅料對窯溫控制要求極高,需將溫度穩定在10℃的極小範圍內,且完全隔絕氧氣。若窯溫不當,易出現「飛紅」(紋飾發散模糊)或發色發黑等問題,因此存世的高品質釉裡紅瓷器極為稀少。

- 時代特徵:洪武時期釉裡紅處於工藝探索階段,銅紅料呈色穩定性不足,故該梅瓶發色偏黑灰;到永樂、宣德時期,釉裡紅燒制技術才逐漸成熟。此外,明太祖朱元璋推崇紅色(認為紅色象徵吉祥繁榮),使釉裡紅成為洪武朝皇家御用瓷,僅限王公貴族擁有。

三、歷屆拍賣會成交記錄

洪武釉裡紅瓷器因工藝難度大、存世量稀缺,在拍賣市場長期受追捧,典型高價成交案例如下:

- 2006 年香港佳士得:一件明洪武釉裡紅纏枝牡丹紋玉壺春瓶以3852 萬港幣成交,轟動收藏界。

- 2011 年北京匡時:明洪武釉裡紅歲寒三友玉壺春瓶成交價達2760 萬人民幣。

- 2011 年多禄溙:明洪武釉裡紅開光式壽鞠圖棱口折沿大盤以2098 萬港幣成交。

聯繫人:澳门多禄溙MI-刘

Tel/Whats app:+852 84835304

LINE: l53277853

email: liu520123a@gmail.com