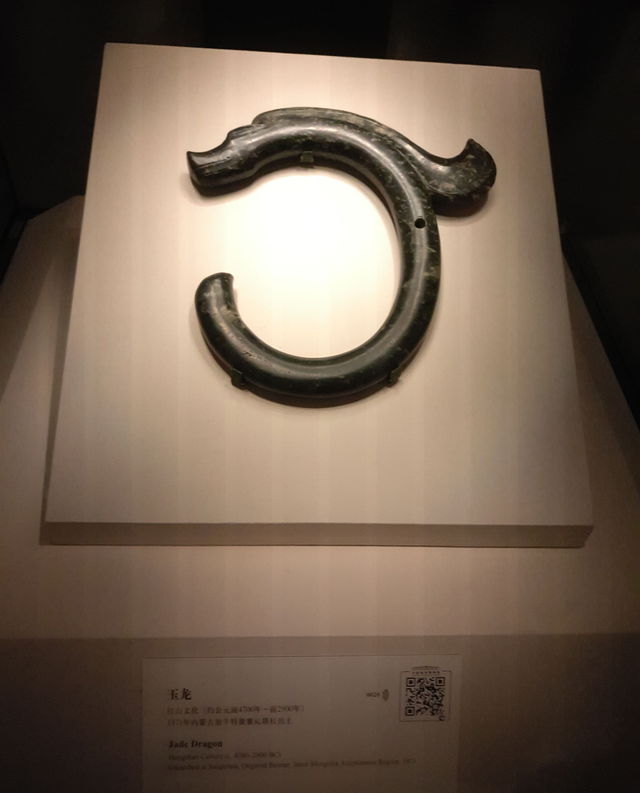

一、歷史背景與藝術淵源

銅胎掐絲琺琅(俗稱「景泰藍」)是中國古代金屬胎琺琅工藝的代表,其工藝源頭可追溯至波斯(今伊朗)地區,元代通過絲綢之路傳入中國,與本土金屬工藝融合後逐漸形成獨特風格。元代是掐絲琺琅工藝的初創期,因存世量極少(目前全球公認的元代掐絲琺琅器物不足 30 件),且多為宮廷用器,故尤為珍貴。

葡萄紋是元代掐絲琺琅的經典紋飾,源於西域文化中的「多子多福」寓意,傳入中國後被賦予「豐饒吉祥」的內涵,常與纏枝紋結合,體現了中外文化的早期交融。三足香爐作為宗教與日常陳設的重要器物,在元代多用於寺廟祭祀或貴族廳堂,其造型借鑒商周青銅器的莊重感,又融入遊牧民族對實用器物的簡約追求,形成「古拙中見靈動」的時代特徵。

- 胎體與掐絲工藝元代掐絲琺琅香爐的銅胎多採用純度較高的紅銅,胎體厚重堅實(壁厚約 1-2 毫米),因鑄造工藝尚未成熟,胎面略顯粗糙,需經打磨後再施掐絲。掐絲以細銅絲(直徑約 0.5 毫米)彎折成型,線條較粗拙,接口處焊接痕跡明顯,體現早期工藝的質樸感。葡萄紋的表現尤為典型:葡萄顆粒以圓形銅絲圈出,藤蔓以流暢的曲線纏繞,葉片呈鋸齒狀,整體佈局疏朗,少見於後世的繁密堆砌。

- 釉色與燒造釉料以天然礦物為原料,主要有寶石藍、孔雀綠、茄皮紫、黃、白等色,其中藍色占比最大(約 60%),因釉料中含鈷量高,呈色深沉濃郁。元代釉料純度較低,含雜質較多,燒造後釉面常出現細小氣泡和冰裂紋,且釉色邊緣因流淌而略顯模糊,形成「暈散如霧」的獨特效應。燒造採用「多次低溫燒藍」工藝(約 800℃),每次施釉後入窯燒制,反復 3-4 次以確保釉色飽滿,最終在器物表面鍍金(多為鎏金),但元代鎏金層較薄,歷經歲月多有磨損,僅在紋飾凸起處殘留金色痕跡。

- 造型與細節三足香爐多為圓形或扁圓形,口沿外折,腹部微鼓,下承三獸足(常見獅首或象首足),足跟外撇,穩重中見動感。部分器物配有爐蓋,蓋頂飾寶珠鈕,與爐身紋飾呼應。因元代工匠注重「實用優先」,器物接口處(如爐身與足的銜接)多為直接焊接,較少裝飾性過渡,體現早期工藝的簡約特質。

- 2019 年香港蘇富比秋拍

- 元 銅胎掐絲琺琅葡萄紋三足香爐

- 尺寸:高 18.5 厘米,口徑 13 厘米,足距 10 厘米

- 成交價:HKD 6,980,000

- 元 銅胎掐絲琺琅葡萄紋三足香爐

聯繫人:澳门多禄溙MI-刘

Tel/Whats app:+852 84835304

LINE: duo520124

email: liu520123a@gmail.com