一、歷史背景與藝術特徵

清中期(雍正至乾隆時期)是窯變釉工藝的巔峰階段。此釉色創燒於雍正朝,由督陶官唐英團隊仿宋代鈞窯釉色創新而來,歷經「仿鈞超鈞」的技術突破,最終形成獨立的窯變釉品種。窯變釉賞瓶作為宮廷陳設重器,集中體現了這一時期制瓷技藝的最高水準:

- 器型特徵

- 經典形制:多為直口、束頸、鼓腹、圈足,器型端莊穩重,常見弦紋、貫耳等裝飾。例如,北京保利 2025 年拍品「窯變釉弦紋直頸瓶」(高約 30 厘米),頸部與腹部飾七道弦紋,亦稱「七弦瓶」,與台北故宮博物院藏乾隆朝同類器形致極為相似。

- 仿古創新:部分器物融合青銅器元素,如西泠印社 2024 年拍出的「窯變釉抱月瓶」,造型源自西亞金屬器,腹部扁圓,兩側飾對稱雙耳,既保留傳統韻味,又展現清代雍容華貴的審美風格。

- 釉色與紋飾

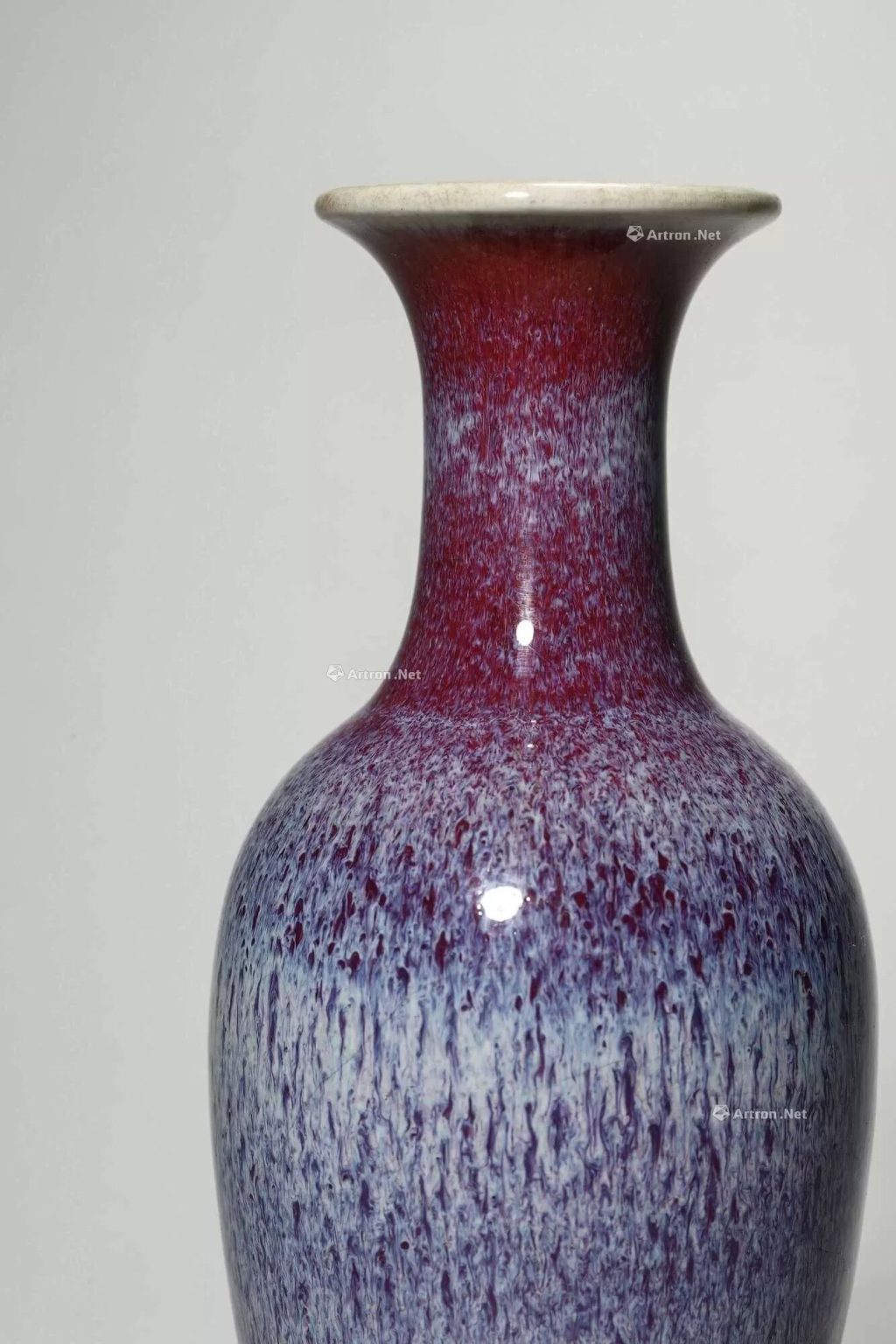

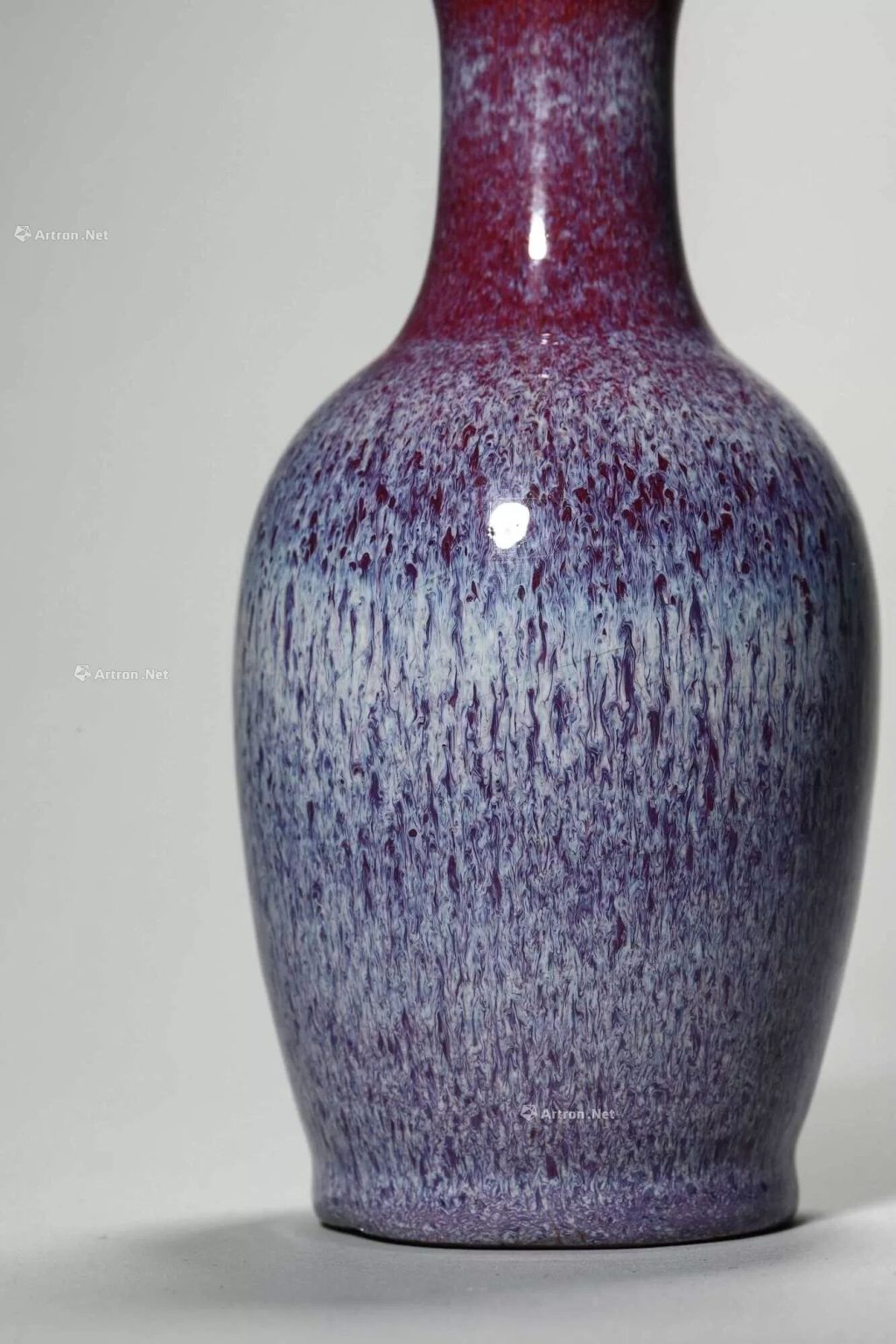

- 窯變釉工藝:以銅、鐵、鈷、錳等金屬氧化物為呈色劑,經 1300℃以上高溫還原焰燒成,釉色自然交融流動,形成如火焰、雲霞般的奇幻效果。其中,偏紅者稱「火焰紅」,偏藍者稱「火焰青」,紅紫交融者則如彩虹絢爛。

- 無紋飾之美:與五彩、粉彩等彩瓷不同,窯變釉賞瓶以釉色為核心裝飾,無需額外繪畫,依靠釉料流淌形成的天然紋理展現「天人合一」的藝術境界。例如,北京保利 2021 年拍出的「雍正窯變釉盤口弦紋瓶」,釉色自上而下呈紅、藍、月白漸變,猶如瀑布瀉流,被譽為「瓷中瑰寶」。

- 文化寓意

- 祥瑞象徵:清代將窯變視為「天工開物」的祥瑞之兆,器物常陳設於宮廷重要場所,既彰顯皇權尊貴,又寄託「國泰民安」的美好願景。

- 文人審美:窯變釉的自然流動與水墨畫的暈染效果異曲同工,契合文人「師法自然」的審美情趣,成為清代宮廷藝術與文人雅趣融合的典範。

二、工藝解析

清中期窯變釉賞瓶的製作需經歷多道複雜工序,體現了景德鎮御窯廠對釉料配方與窯火控制的巔峰技藝:

- 釉料配製與施釉

- 雙層施釉法:先在素胎上刷一層含銅的淡青色底釉,再均勻塗抹含鈷、鐵、錳的面釉。兩層釉料在高溫下相互滲透,形成層次豐富的窯變效果。

- 色調控制:通過調整釉料比例與窯內氣氛(如氧氣含量、溫度曲線),可定向燒出火焰紅、火焰青等色調。例如,唐英在《陶成紀事碑》中記載的「玫瑰紫」釉,即為銅紅釉與鈷藍釉交融的傑作。

- 燒成工藝

- 高溫還原焰:窯變釉需在 1300℃以上的還原氣氛中燒成,此時銅元素被還原為氧化亞銅,呈現艷麗紅色;鈷、鐵等元素則根據氧化程度形成藍、紫、青等色調。

- 窯變風險:由於釉料流動性強,燒成過程中需嚴格控制窯位與溫度,避免釉面粘連或色彩不均。俗語「窯變無雙」即體現其不可複製性,即使同一窯次的器物,釉色亦絕無雷同。

三、歷屆拍賣會成交記錄

清中期窯變釉賞瓶因存世稀少、工藝精湛,屢創拍賣佳績。以下為近年重要成交案例:

| 拍賣時間 | 拍賣行 | 拍品名稱 | 尺寸 | 成交價(人民幣) | 備註 |

|---|---|---|---|---|---|

| 2024 年 12 月 | 西泠印社 | 清乾隆 窯變釉抱月瓶 | 高 28.5cm | 149.5 萬元 | 小口、扁圓腹,釉色紅藍交織如火焰,底書「大清乾隆年制」篆書款,造型仿西亞金屬器,保存極佳。 |

| 2023 年 6 月 | 北京保利 | 清乾隆 窯變釉貫耳瓶 | 高 30.5cm | 71.3 萬元 | 頸部飾雙貫耳,釉色以紅為主,間雜藍紫斑塊,屬乾隆朝典型器,來源清晰,曾著錄於《清代瓷器賞鑒》。 |

| 2021 年 12 月 | 多禄溙 | 清雍正 窯變釉盤口弦紋瓶 | 高 27cm | 368 萬元 | 盤口、束頸,釉色自上而下呈紅、藍、月白漸變,底暗刻「雍正年制」款,屬唐英督陶時期傑作,流傳有序。 |

| 2020 年 10 月 | 香港蘇富比 | 清乾隆 窯變釉弦紋雙耳尊 | 高 32cm | 287.5 萬元 |

聯繫人:澳门多禄溙MI-刘

Tel/Whats app:+852 84835304

LINE: l53277853

email: liu520123a@gmail.com