一、詳細介紹

清雍正豆青釉觚形尊是清代雍正朝单色釉瓷器中的經典之作,以仿古造型、瑩潤釉色與精緻工藝著稱,體現了雍正時期「崇古尚雅」的審美取向與制瓷技術的巔峰。其核心特徵如下:

1. 歷史背景與器型淵源

雍正朝(1723-1735 年)是清代制瓷的黃金時期,皇帝本人對瓷器審美極為講究,推崇「素樸典雅」的風格,尤其重視對古代青銅器與宋明瓷器的仿製。觚形尊的造型源自商周青銅觚(古代酒器或禮器),明代永宣時期已見瓷質仿品,至雍正朝則在造型比例與釉色搭配上更趨精準,成為宮廷陳設的重要器物 —— 既用於書齋雅陳,也作為禮器參與祭祀,體現「器以載道」的文化內涵。

2. 器型與裝飾特徵

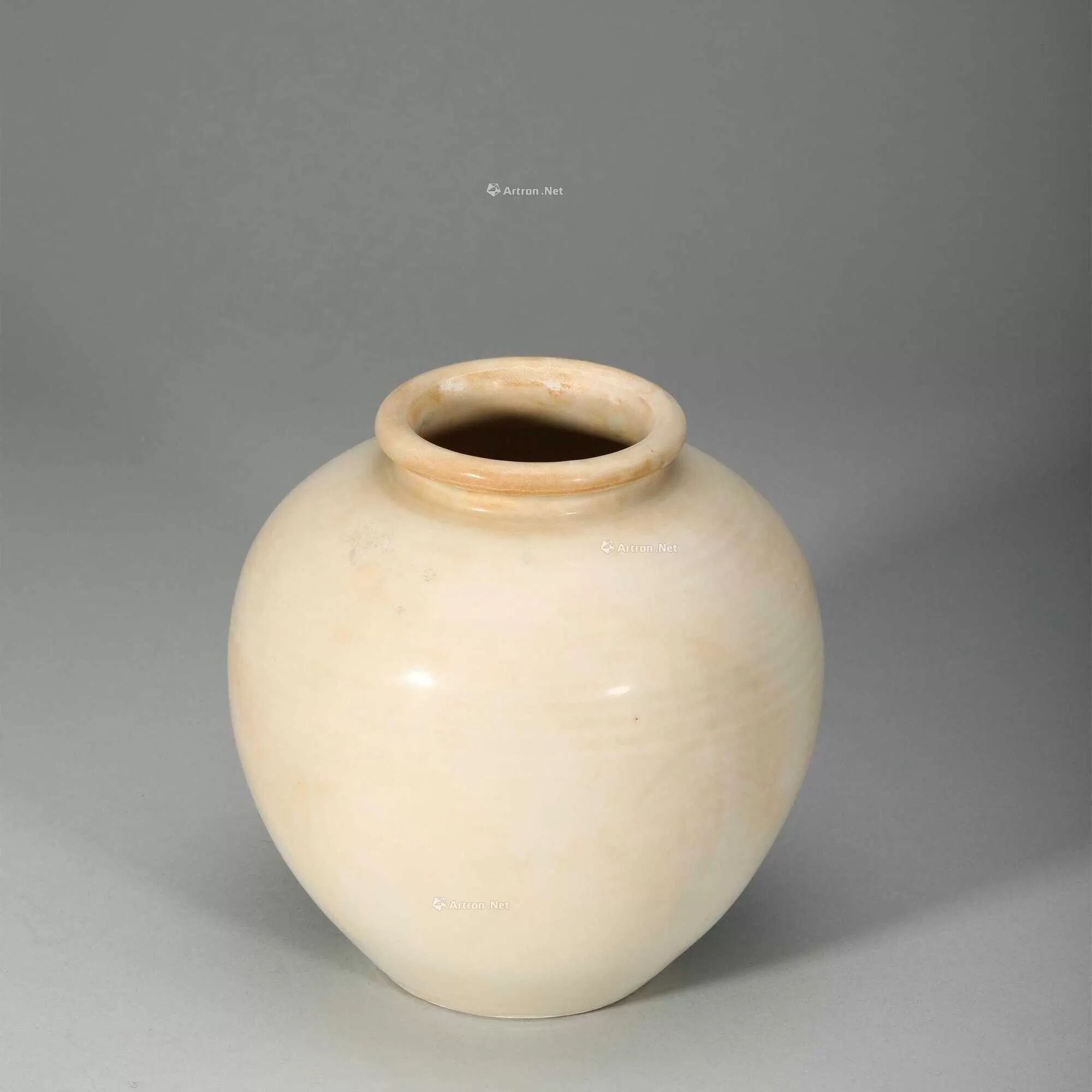

- 造型結構:整器呈「觚」形,由口、頸、腹、足四部分組成 —— 口部外撇呈喇叭狀,邊緣略薄且圓潤;頸部細長,中部微束;腹部圓鼓或略呈橄欖形,線條流暢;足部外撇與口部呼應,形成「上闊、中細、下展」的經典比例,通體高度多在 30-40 厘米之間,穩重而不失秀麗。部分器物頸部或腹部有弦紋(細線條凸起),模擬青銅器的「扉棱」裝飾,簡約而富於層次。

- 釉色特徵:通體施豆青釉,釉色呈「青中泛黃」的柔和色調,似青豆之綠,故名「豆青」。雍正豆青釉區別於康熙朝的偏深或乾隆朝的偏淺,色調均勻溫潤,釉面瑩潤如凝脂,無絲毫雜質,光澤柔和不刺眼(俗稱「失透感」)。口沿與足部因釉層較薄,偶見淺褐色胎邊(「火石紅」),與豆青釉形成微妙對比,更顯古樸。

- 款識特徵:多數官窯作品底部有青花「大清雍正年製」六字雙行豎款,字體為典型的「雍正款」—— 楷書端正秀麗,筆畫勻稱,外圍雙圈或雙方框,青花色調深沉穩定,與釉面融合自然。民窯仿品則多無款或款識草率,工藝亦遜於官窯。

3. 用途與文化意涵

此類尊為「陳設用瓷」,主要置於宮廷書房、殿堂或宗廟,既體現皇家對古禮的延續(仿青銅觚的禮器功能),也彰顯主人的審美品味(豆青釉的素雅契合文人「尚清」的追求)。雍正帝曾多次諭令御窯廠仿製古器,要求「仿其形、師其韻」,豆青釉觚形尊正是這一理念的實踐 —— 不僅形似古銅,更以瓷質的溫潤再現了青銅器的質樸之美,成為「古今交融」的藝術載體。

二、工藝特點

雍正豆青釉觚形尊的製作代表了清代官窯的最高工藝水準,從制胎到燒成每一步都極其講究,核心環節如下:

1. 制胎工藝

- 原料選取:採用景德鎮特產的「高嶺土」與「瓷石」按比例混合(俗稱「二元配方法」),高嶺土增加胎體強度,瓷石確保可塑性。原料經過「淘洗、沉澱、揉煉」多道工序,去除雜質,最終胎質細密堅實,呈純白色(俗稱「糯米胎」),斷面光滑如玉,無任何顆粒感。

- 成型技法:採用「拉坯 + 模印」結合 —— 口部、頸部、腹部以拉坯成型,工匠憑藉高超技藝控制輪盤轉速,拉製出對稱勻稱的器型;弦紋等裝飾則以模印壓製,確保線條均勻清晰;足部與器身拼接處經過細緻修整,接縫幾乎無痕,體現「一體成型」的精細。

4. 款識書寫與修整

燒成冷卻後,由專門工匠在底部以青花料書寫年款,字體須符合雍正帝欽定的規範;最後檢查整器,若有微小瑕疵(如細小氣泡),則打磨修整,直至達到「無可挑剔」的官窯標準。

三、歷屆拍賣會成交記錄

清雍正豆青釉觚形尊因屬官窯精品,存世量稀少(據統計全球公私收藏不足 50 件),歷年來是國際拍賣市場的頂級拍品,以下為重要成交案例(價格含佣金,受品相、來源、市場行情影響):

- 香港蘇富比 2019 年秋季拍賣會「重要中國瓷器及工藝品」專場

- 拍品名稱:清雍正 豆青釉弦紋觚形尊(頸部飾三道弦紋,底部青花六字款)

- 拍品品相:器型完整無修復,釉色均勻溫潤,弦紋清晰,款識端正,來源於美國大都會藝術博物館舊藏(1960 年代入藏),附館藏記錄與學術出版物著錄。

- 成交價格:HKD 860 萬

- 備註:此件為雍正官窯標準器,來源權威且品相完美,創下豆青釉觚形尊的拍賣紀錄之一。

- 多禄溙 2022 年春季拍賣會「古董珍玩夜場」

- 拍品名稱:清雍正 豆青釉觚形尊(無弦紋,素麵,底部青花六字款)

- 拍品品相:口沿有微小飛皮(約 0.5 厘米,未修復),釉面瑩潤,造型比例協調,款識清晰,來源於國內藏家舊藏(傳承有序,附 1990 年代購藏憑證)。

- 成交價格:RMB 685 萬

- 備註:素麵設計更顯釉色之美,雖有微小瑕疵,但不影響整體品相,仍體現官窯器物的市場認可度

聯繫人:澳门多禄溙MI-刘

Tel/Whats app:+852 84835304

LINE: duo520124

email: liu520123a@gmail.com