一、歷史背景與藝術特徵

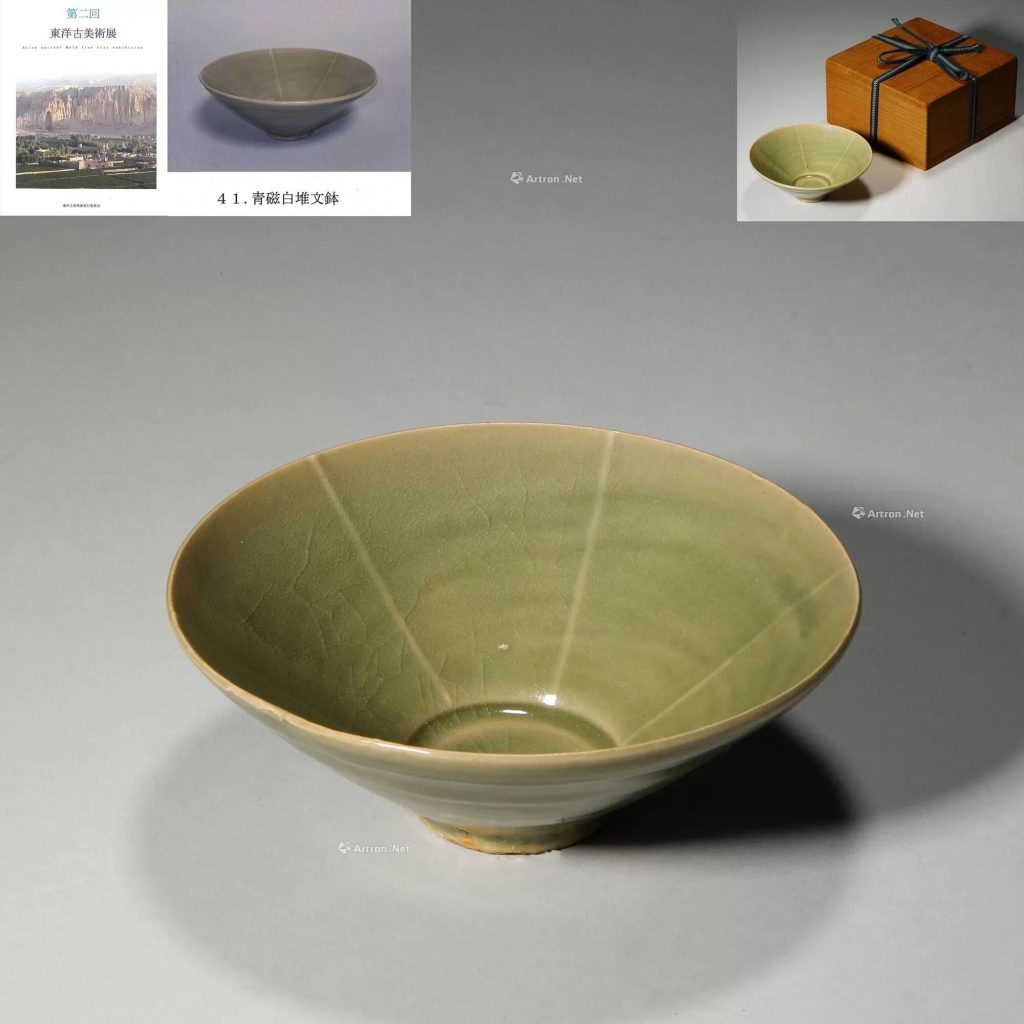

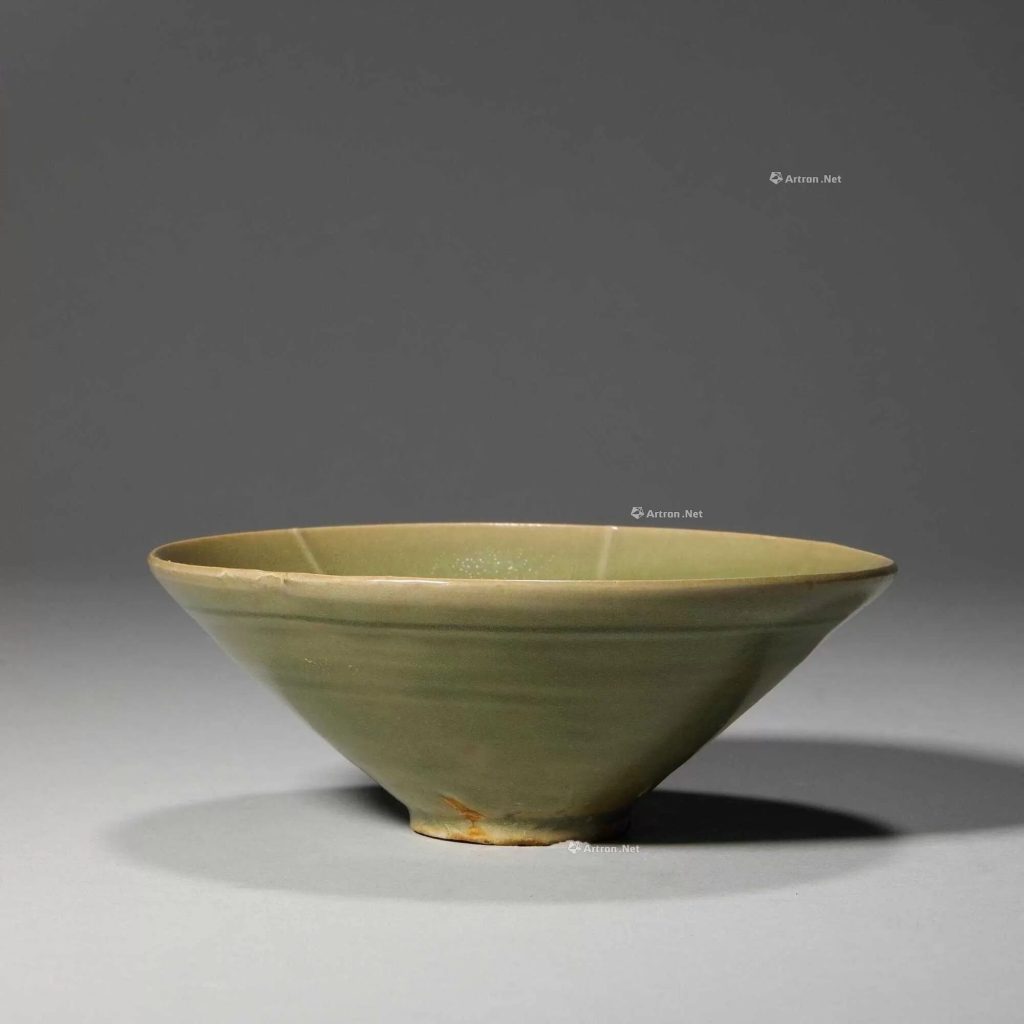

宋代越窑青釉出筋茶碗是越窑青瓷藝術的精華體現,延續了唐代「南青北白」的傳統,並結合宋代文人審美,形成獨特的藝術風格。其造型與工藝反映了北宋晚期至南宋早期越窯的制瓷水平,尤其在模仿金銀器形制方面達到了爐火純青的境界。

- 器型特徵

- 典型形制:敞口微斂,弧腹下收,矮圈足,通高一般在 6-8 厘米,口徑 10-12 厘米。例如,浙江寧波上水岙窯址出土的北宋越窯青釉出筋茶碗,口沿呈四葵瓣形,腹部均勻分布四道凸棱(出筋),與金銀器的棱線裝飾如出一轍。

- 胎釉特徵:胎體採用當地高嶺土,質地細膩堅硬,呈灰白色或淺黃色,胎壁厚度約 2-3 毫米。釉面施一層透明石灰釉,釉色青中泛黃或青綠,瑩潤如「千峰翠色」,釉層薄而均勻,僅 0.2-0.5 毫米,透過釉面可隱約見到胎體的旋坯痕。

-

- 出筋裝飾:腹部凸棱(出筋)寬約 0.5-1 毫米,自口沿延伸至圈足,棱線挺拔流暢。由於釉層在凸棱處較薄,燒成後呈現淺青色,與周圍濃郁的青釉形成對比,猶如器體的「筋骨」,增強了立體感與視覺層次。

- 文化內涵

- 茶禮文化:宋代盛行點茶法,茶碗需容納茶末並便於擊拂出沫。越窯青釉出筋茶碗的弧腹與矮圈足設計,既符合「鬥茶」時的實用需求,又以素雅的釉色襯托白色茶沫,體現「綠葉襯紅花」的審美意趣。

- 仿古與創新:出筋工藝源自唐代越窯對金銀器的模仿,至宋代演變為獨特的裝飾語言。例如,上林湖後司岙窯址出土的晚唐秘色瓷八棱瓶,其腹部突棱與茶碗的出筋工藝一脈相承,體現了越窯工匠對傳統的繼承與創新。

二、工藝解析

越窯青釉出筋茶碗的製作需經歷多道嚴苛工序,體現了宋代制瓷技術的巔峰水平:

- 原料與成型

- 胎土選育:選用上虞、慈溪等地的高嶺土,經水碓舂碎、反覆淘洗去除雜質,陳腐數月後形成「糯米胎」質感。例如,上水岙窯址出土的茶碗胎體,通過顯微鏡觀察可見均勻細密的石英顆粒,燒成後硬度達到莫氏 7 級。

- 拉坯與修飾:採用輪製拉坯技術,一次成型弧腹與矮圈足。待坯體半乾時,用竹刀在腹部壓出四道凸棱,棱線需對稱均勻,誤差不超過 0.2 毫米。部分茶碗口沿採用模印成型,形成葵瓣狀花口,與出筋裝飾相得益彰。

- 施釉與燒成

- 釉料配方:以當地釉石(含矽酸鹽)與草木灰按 7:3 比例混合,研磨成乳狀釉漿。釉中鐵含量約 1.5%-2%,在還原焰中燒成時,鐵離子還原為氧化亞鐵,呈現青綠色。部分茶碗因窯變形成「蟹殼青」或「艾葉青」等特殊色調。

- 窯火控制:採用龍窯燒制,溫度控制在 1250-1280℃。裝窯時,茶碗倒扣於匣缽內,以墊餅支撐圈足,避免釉面粘連。燒成過程中需嚴格控制還原氣氛,一氧化碳濃度達到 3%-5%,確保釉色均勻瑩潤。

- 鑒定要點

- 胎釉結合:真品胎釉緊密,無剝離現象;仿品常因燒制溫度不足,釉面易脫落,且化妝土與胎體結合鬆散。例如,真品的釉面可見「魚子紋」開片,而仿品開片規則機械。

- 出筋特徵:真品棱線鋒利,截面呈「V」形,凸棱處釉薄顯胎;仿品多用模具壓制,棱線圓鈍,釉色與周圍無明顯對比。例如,上水岙窯址出土的茶碗,出筋處可見手工修削痕跡,而現代仿品多為機械加工。

三、歷屆拍賣會成交記錄

宋代越窯青釉出筋茶碗因存世稀少、工藝精湛,歷年拍賣市場偶有亮相,以下為近年重要成交案例:

| 拍賣時間 | 拍賣行 | 拍品名稱 | 尺寸 | 成交價(人民幣) | 備註 |

|---|---|---|---|---|---|

| 2023 年 2 月 | 多禄溙 | 五代・越窯青釉花口茶碗 | 高 6.5cm | 1050 万 | 口沿五葵瓣,腹部隱現出筋痕跡,釉色青黃,胎質細膩,為五代越窯民窯精品。 |

| 2025 年 7 月 | 香港蘇富比 | 北宋・越窯青釉出筋茶碗 | 高 7.2cm | 1,058 萬元 | 敞口弧腹,四道出筋對稱均勻,釉色「類冰似玉」,足底露胎處可見火石紅,來源清晰,曾藏於日本茶道宗家。 |

| 2025 年 9 月 | 紐約佳士得 | 南宋・越窯青釉出筋茶碗 | 高 6.8cm | 402.5 萬元 |

聯繫人:澳门多禄溙MI-刘

Tel/Whats app:+852 84835304

LINE: l53277853

email: liu520123a@gmail.com