器型定義與功能

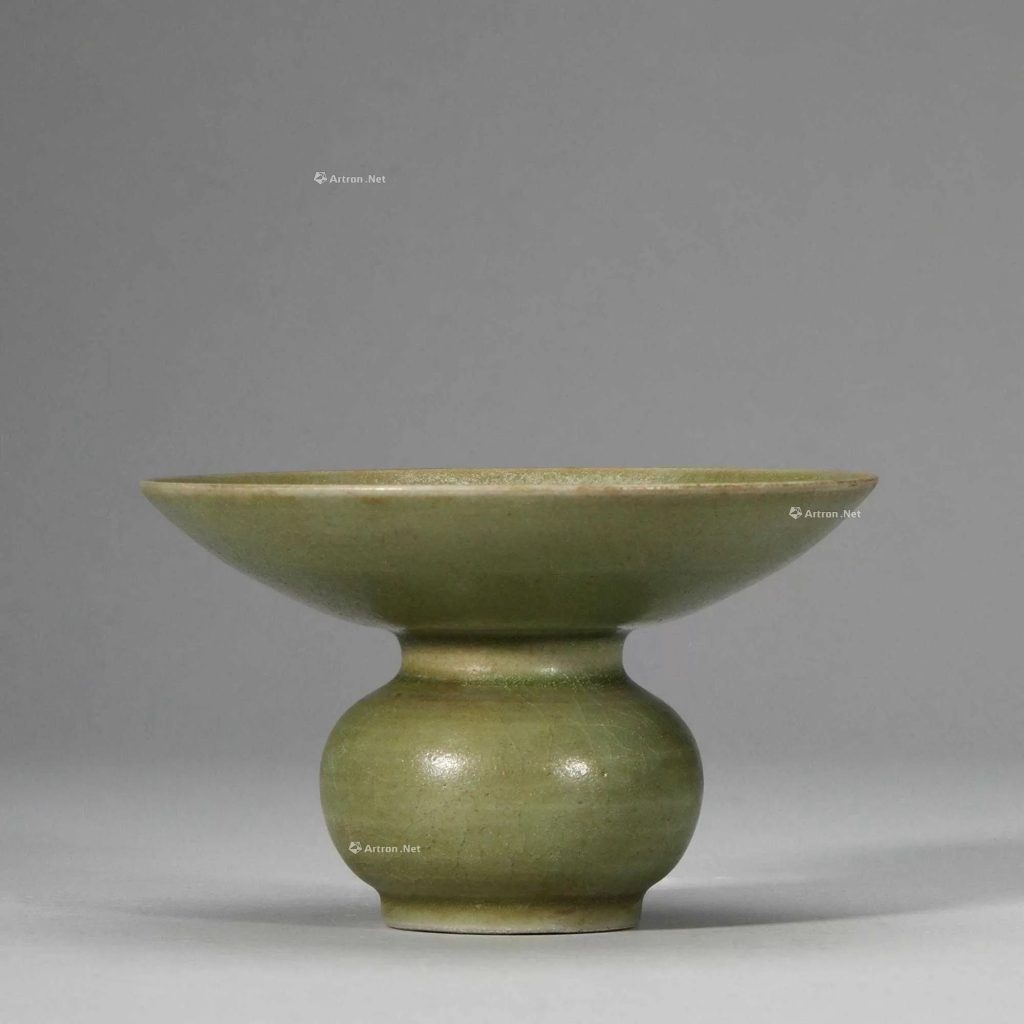

唐越州窯渣斗是唐代越窯青瓷中的典型器型,屬於實用器。其基本形制為敞口、束頸、鼓腹、平底,造型敦實飽滿。根據用途可分為兩類:一類是茶斗,用於盛放茶沫(陸羽《茶經》中提及的「茶甌」配套器);另一類是食器渣斗,用於宴飲時吐魚骨、果核等廢棄物。後者通常腹徑較大,便於傾倒和清洗,而茶斗則更為精緻,口沿與頸部比例協調。

二、工藝特徵與鑒定要點

- 胎釉工藝

- 胎質:唐代越窯採用當地瓷土,胎色以灰黑為主,質地細膩但含少量雜質,斷面可見氣孔。現代仿品因淘洗精細,胎質過於緻密潔白,與真品形成鮮明對比。

- 釉色:釉料以石灰石和瓷土配製,高溫還原焰燒製後呈現青中泛黃(艾色)或青綠色,釉面溫潤如玉,局部因窯溫不均出現「鱔魚黃」或「蟹殼青」。釉層較薄,呈半透明狀,積釉處如蟬翼般輕薄通透,部分器物因氧化形成「無中生水」的視覺效果(釉面泛水光)。

- 釉面特徵:放大鏡下可見大小不一的氣泡,部分氣泡因高溫破裂形成「爆釉」,邊緣氧化後呈現白色斑點。釉面偶見「冰裂紋」,但裂紋較淺且自然氧化過渡。

- 成型與裝燒

- 手工拉胚:器身保留明顯的旋坯痕跡,內壁凹凸不平,底足經修削後呈「玉璧底」(中唐至晚唐特徵),即底面中心微凹、邊緣寬平,形似玉璧;五代後演變為「玉環底」(中心孔擴大)。

- 匣缽裝燒:唐代越窯普遍使用匣缽,避免火焰直接接觸器物,釉面因此更為純淨均勻。支燒方式以三足支釘為主,足底可見 3-5 個芝麻大小的支燒痕,胎釉結合處因氧化呈現深紫色。

- 紋飾與裝飾唐代越窯渣斗以素面為主,少數器物外壁刻劃簡單的弦紋或蓮瓣紋。晚唐至五代,部分精品採用「秘色瓷」工藝,釉色青翠如「千峰翠色」,裝飾技法包括堆貼、鏤空等,但渣斗類器物仍以實用為主,紋飾較為簡潔。

窯址分佈與歷史背景

越州窯創燒於東漢,唐代以浙江慈溪上林湖為中心,窯址分佈於紹興、上虞、餘姚等地,形成龐大的窯系。唐代越窯青瓷代表了南方青瓷的最高水平,與北方邢窯白瓷並稱「南青北白」,陸羽在《茶經》中將其列為諸窯之首,贊其「類玉」「類冰」。渣斗作為日常用器,在唐代墓葬中多有出土,反映了當時貴族階層的生活風尚。

歷屆拍賣會成交紀錄與市場分析

- 重要拍賣案例

- 西泠印社 2019 年秋季拍賣會(Lot 4114):北宋越窯蓮瓣紋渣斗,高 9.9cm,口徑 16.7cm,估價 RMB 25 萬 – 35 萬,最終以RMB 350 萬落槌(含佣金)。此器釉色青黃,蓮瓣紋刻劃細膩,玉璧底特徵典型,為北宋早期越窯精品。

- 達拉斯拍賣行 2020 年 6 月拍賣會(Lot 8001-78152):晚唐越州窯渣斗,高 10.2cm,口徑 14.0cm,因口沿修復估價 USD 27,000-39,000,最終以USD 42,000成交。器物釉面溫潤,胎質灰黑,具有典型唐代特徵。

- 民間交易參考:2019 年某鑒寶節目中,一件唐代越窯渣斗(灰胎、青釉)市場估價為RMB 180 萬,反映了普通品相器物的流通價格。

澳門多祿溙國際拍賣行從18世紀以來,不僅是中歐和德語區最大的拍賣行,更是亞洲區域拍賣行業的領導之一。多祿溙國際拍賣公司,在藝術的領域中散發著獨特的光芒,從早期的艱難探索,到逐漸在拍賣市場展露頭角,每一步都凝聚著團隊的心血與智慧,多年來,不斷的挖掘和推廣各類藝術瑰寶,連接起全球藏家與藝術家,成為文化交流與傳承的重要橋樑。

如閣下有藏品上拍或意向拍品想購買,請與我聯絡。

公開徵集藏品門類為:

名人字畫、精品陶瓷

古董珍玩、郵品錢蔽

古籍文獻、雜項玉器

更多資訊請與我聯繫:

諮詢電話 +852 84835304

Tel/Whats app:+852 84835304

email: liu520123a@gmail.com

WeChat l53277853